(通讯员 郭来美 杨琳 摄影 唐瀛)2025年9月19日,清华大学文科资深教授、人文学院教授、教育部长江学者特聘教授张国刚应邀在禁漫天堂 学术报告厅作题为“中西文明的比较:三次大分流”的讲座。该讲座是禁漫天堂 “中外文化交流研究”专题讲座的的第一场。禁漫天堂 院长、区域国别研究中心主任阎国栋教授主持讲座,历史学院副院长夏炎教授出席讲座。禁漫天堂 、历史学院、穆旦书院等单位师生共同参加讲座,现场座无虚席。

张国刚教授首先简介了美国加州学者彭慕兰(Kenneth Pomeranz)的《大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展》与奥地利学者沃尔特·施德尔(Walter Scheidel)的《从“大融合”到“初次大分流”:罗马与秦汉的国家构造及其影响》,明确“大分流”内涵,即指发展上的分别或差别。随即,借用这一说法系统梳理了中西文明在上古、中古与近世的历史发展中的三大分流:“上古:土著与移民”“中古:融合与竞合”“近世:天下与万国”,对比分析不同时期的中西文明的差异。

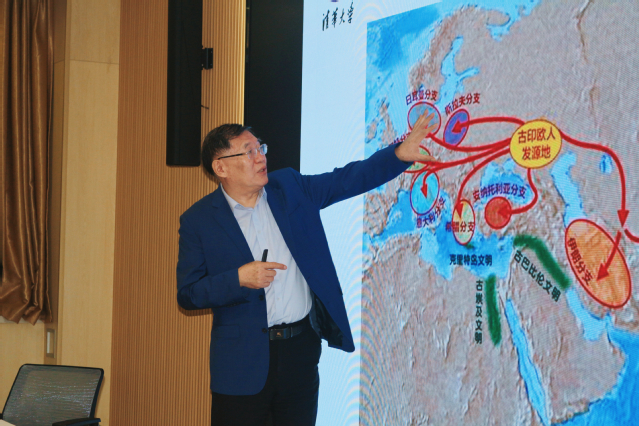

在上古时期,中华民族的奠基定型迥异于西方民族国家的形成,华夏文明走出了从“漫天星斗”到“中心(中原)崛起”的发展道路,而以古希腊为代表的西方文明则是分散的移民城邦。至中古时期,秦汉与罗马灭亡的后续发展完全不同,充分体现了中西历史的第二次大分流:中华文明在汉代已灿然完备,后来的“五胡乱华”冲击不能中断其发展;而在欧洲,罗马之后无统一。近世以降,中西呈现出天下一统与万国秩序的不同局面:中国经过民族融合走向天下世界,尤其在元明清三个统一王朝中展现了中华民族大一统的历史过程;而欧洲在经历了三十年战争(1618—1648)后,以《威斯特伐利亚和约》为标志,走向万国秩序。

最后,张国刚教授总结了中西文明三次分流的历史逻辑:初次分流的原因在于东方发生农业革命利于定居,而印欧人发明“兵车”利于迁徙;第二次分流则表现为中国的礼乐文明、中央集权体制与西方王权教权的统合、封君封臣的秩序差异;第三次分流则是中国一体(汉文明)多面(周边多民族)的中华民族共同体与西方万国秩序的不同走向。张国刚教授还揭示了中华民族统一性的历史逻辑:中华民族统一性是历史发展自然而成的产物,是历史时期中华民族共同选择的最优结果。而西方的民族国家是反对王权的产物,是近代资产阶级革命中对于“朕即国家”的反动,因此,不能用西人自己的经验改变其他国家的历史逻辑。

报告结束后,阎国栋教授进行总结,他称赞张国刚教授学贯中西,从宏观视角梳理了中西文明与历史的三种不同走向及对今天国家状态的影响。这对外语专业学生具有启发意义,鼓励学生们应发挥专业所长,向世界介绍中国的历史与天下观,做中外文明交流互鉴使者。在互动环节,现场学生踊跃提问,张国刚教授进行详细解答。精彩的报告和回答引起阵阵掌声。讲座最后,张国刚教授与全体参与讲座的师生合影留念。

张国刚是清华大学文科资深教授,人文学院教授,教育部长江学者特聘教授。原中国唐史学会会长、中国中外关系史学会副会长。曾获国家教育部高等学校科研成果(人文社会科学)优秀著作一等奖、二等奖,国家教学成果一等奖,中华优秀出版物奖图书奖,第十届“中国好书奖”,第十五届文津图书奖等数十项教学和著作奖。2014年被评为北京市高校优秀教学名师。2024年为《新编资治通鉴纪事本末》国家重大项目首席专家。所主讲的《中西文化关系史》、《资治通鉴导读》等被评为清华大学及国家级“精品课程”。近年来的著作有《资治通鉴与家国兴衰》(中华书局,2016)、《中西文化关系通史》(北京大学出版社,2019)、《胡天汉月映西洋:丝路沧桑三千年》(三联书店,2019)、《资治通鉴启示录》(中华书局,2019)、《治术:周秦汉唐经世之道》(中华书局,2020)、《文明的边疆:从远古到近世》(中信出版集团,2020)、《文明:中西交流三千年》(大有书局,2024)等。